※0円で無料コンサルあり!公式サイトと求人サイトを兼ねたホームページ制作

最近、ホームページの重要性が増しています。特に自社のサービス紹介だけでなく、新卒・中途の人材採用に効果のあるホームページが注目されています。リクルートで長年ノウハウを積んだプロが、無料でコンサルします。

☞ホームページの無料コンサルはこちら

シェアリングエコノミーとは、クルマや家、服などを他人に貸し出すサービスです。現代では欲しいモノを所有せず、必要な時に使えれば良いという人が増えています。

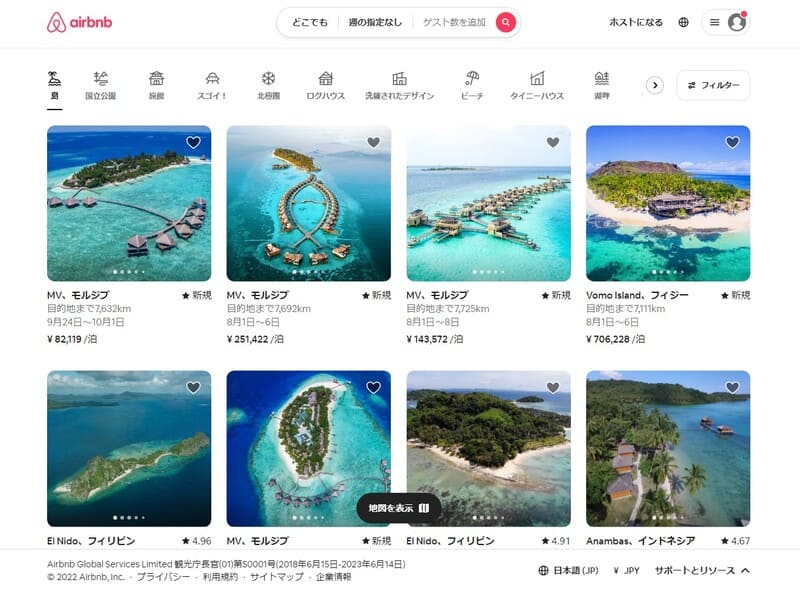

代表的な例としては、民泊があります。観光地にアクセスが良い物件の空き部屋を、旅行者に貸し出します。情報はWebサイトやアプリで告知され、ユーザーは評価で満足度を知ることができます。

本記事では、今後増えると予想されるシェアリングエコノミーについて解説します。

Contents

1. シェアリングエコノミーとは

シェアリングエコノミー(英:sharing economy)とは、モノやサービス、場所などを多くの人と共有して利用する仕組みです。

従来のビジネスは、企業が人にモノやサービスを提供したり、企業が企業へ提供する形でした。シェアリングエコノミーの特徴は、消費者同士が取引するスタイルが多いことです。

ここでの企業の役割は、消費者同士をつなぐWebサイトやアプリを提供するだけです。メルカリのように、企業が用意したプラットフォーム上で商品がやりとりされます。

2. シェアリングエコノミーに関する企画書の特徴

世界最大手のバケーションレンタルサービスのエアビーアンドビー

今回の企画書は、ブロックチェーンを活用したコンテンツクリエイターの将来像が描かれています。ポイントとなるキーワードを、以下に記します。

① 急速に成長するシェアリングエコノミー

② 現在の市場規模は1兆円超

③ 場所・乗り物・モノ・人・お金などの遊休資産をインターネットのプラットフォームを介して個人間で貸借や売買、交換することでシェアしていく経済の動き

④ 中古品売買の「モノ」のシェアが拡大

⑤ 訪日観光客の急増を受けて民泊などの「空間」のシェアも急拡大

⑥ 今後は「スキル」のシェアの拡大が見込まれる

3.『平成30年度新たなサービス業態「シェアリングエコノミー等」の把握に関する調査』から学ぶ

では、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社が作成した企画書を、具体的に見ていきましょう。

3-1. はじめに

3-2. 委員会体制

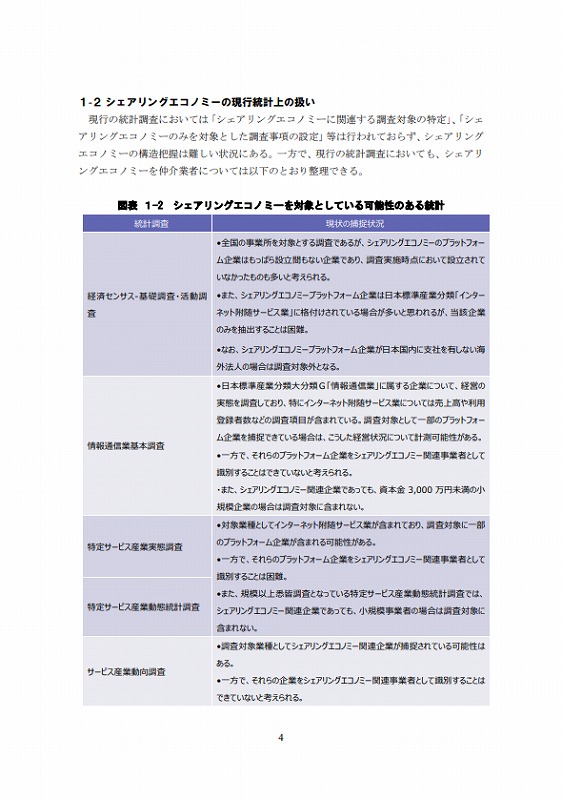

3-3. 第1章 国内シェアリングエコノミーに関する動向1

3-4. 第2章 国内シェアリングエコノミーに関する動向2

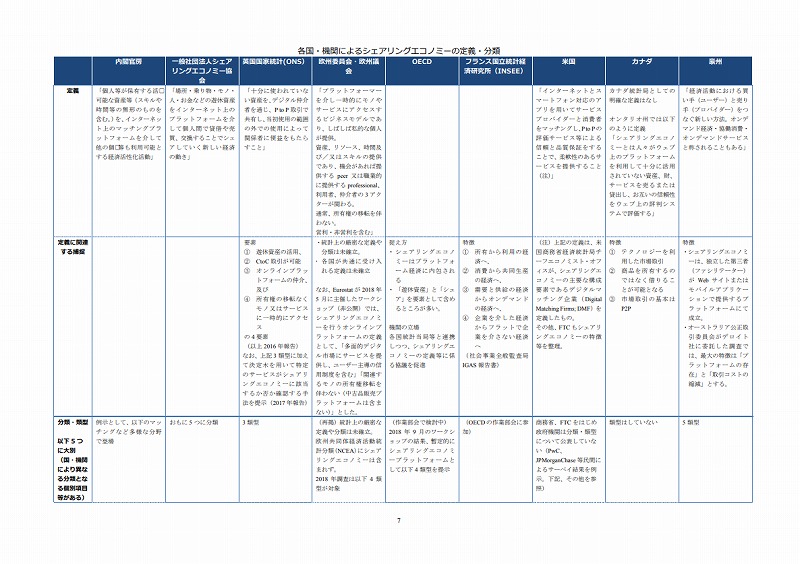

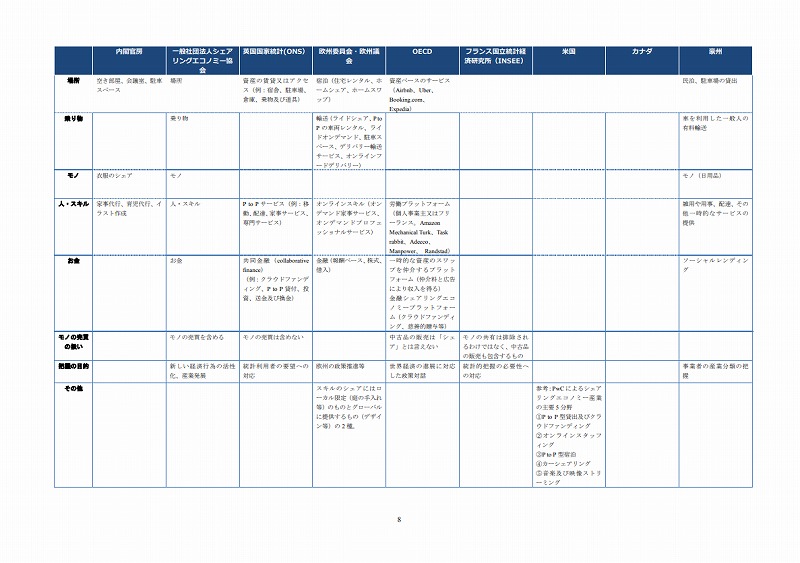

3-5. 第2章 海外のシェアリングエコノミー調査

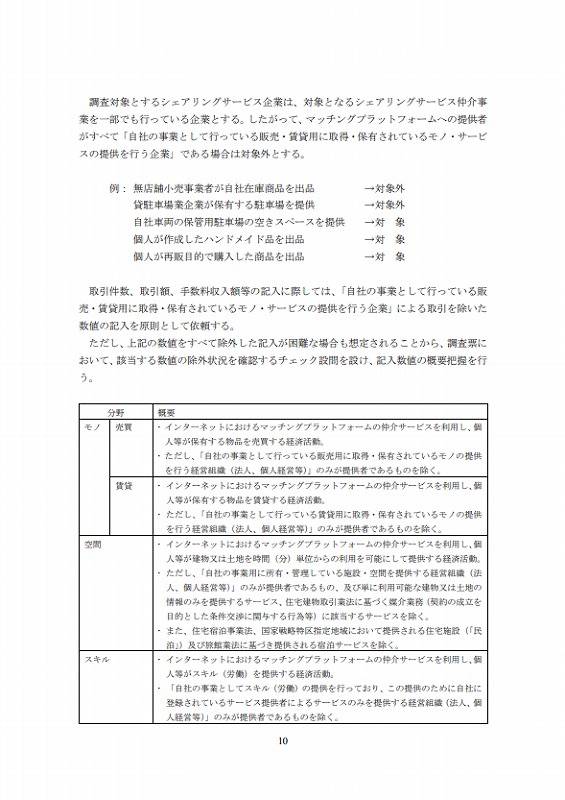

3-6. 第3章 統計調査の設計1

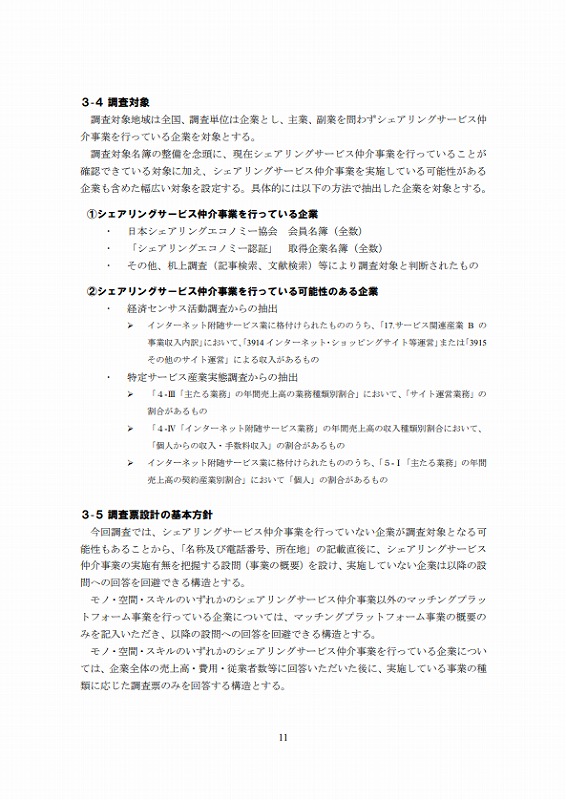

3-7. 第3章 統計調査の設計2

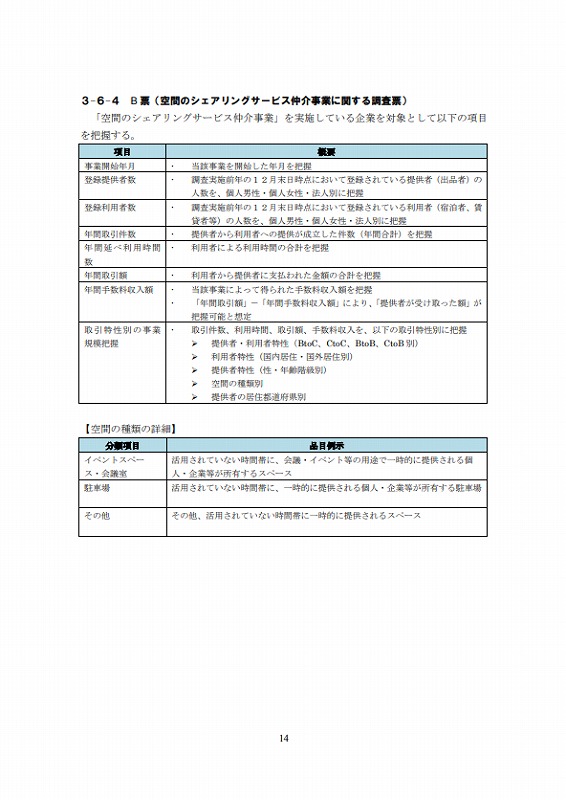

3-8. 第3章 統計調査の設計3

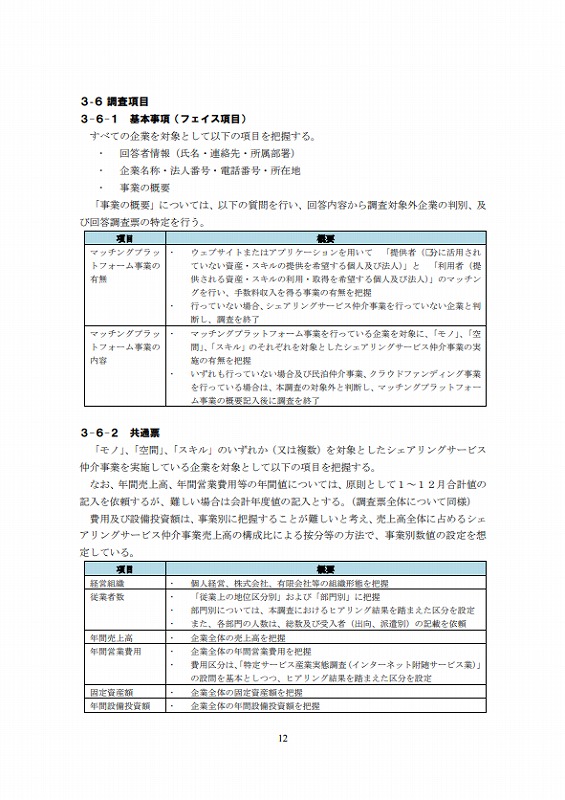

3-9. 第3章 統計調査の設計4

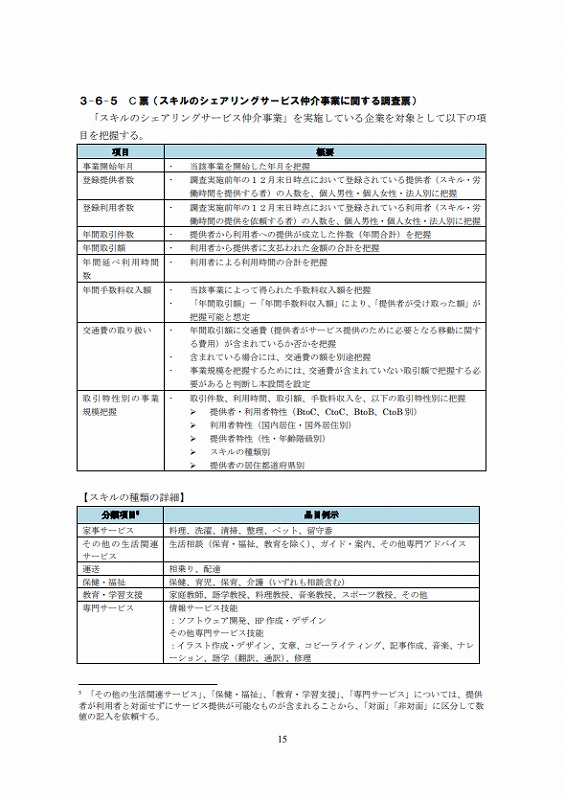

3-10. 第3章 統計調査の設計5

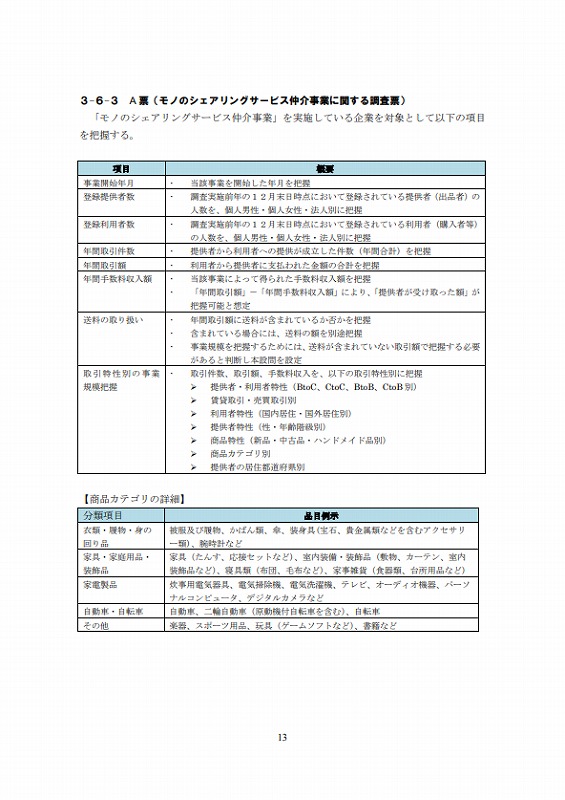

3-11. 第3章 統計調査の設計6

3-12. 第3章 統計調査の設計7

4. まとめ

シェアリングエコノミーは、今後も増加することが予想されます。

それらの多くは企業がプラットフォームを用意し、モノ・サービスを提供するユーザーと受け取るユーザーの参加者のマッチングで成り立ちます。ここには多くの起業のチャンスが満ち溢れています。

特に重要なアプリについて、機能やユーザビリティ、集客といったポイントを検証することで、成功の法則が見えてくるでしょう。

社会全体が地球環境に優しい存在が求められる中、シェアという概念は今後も重要視されると思われます。

本サイトでは、『エコシステムとは?元の意味やその重要性・事例を解説します』で、ベンチャー事情を解説しています。

是非、参考にして下さい。