米不足が、日本全国を襲っています。2024年夏頃から値段が高騰し、全国的な品薄が深刻化しました。2025年2月に政府は21万トンの備蓄米を放出すると発表しましたが、米不足の解消には至っていません。そうした状況で、2025年8月石破首相は米の増産にかじを切る方針を表明しました。ポイントは、耕作放棄地の拡大を食い止め、米の輸出拡大を推進するというものです。

米の食料自給率は98%(※農林水産省)であり、食料安全保障の大きな柱です。この食料安全保障には、「供給」「アクセス」「利用」「安定」の4つの要素があります。更に紛争、気候変動、パンデミック等のリスクも無視できません。日本は食料自給率が38%と低く、米問題は日本の生存権に関わる重要テーマだといえます。

そこで本記事では、それらの解決策として期待されるスマート農業について解説します。また具体的推進施策や事例、課題についても考察していきます。

1. スマート農業とは

農薬散布するドローン

1-1. スマート農業とは

高齢化や人手不足を解消し、農業の効率化や品質向上を目指すのがスマート農業です。従来の農業と大きく異なるのが、情報通信技術やロボット、ドローンの活用です。また収集したデジタルデータを経営に応用するのも大きな特徴です。

1-2. 普及率について

2023年の調査では、スマート農業の普及率は全農業経営の26.1%です。地域別では、北海道の普及率が最も高く44.9%です。また中国地方や四国など平地が少ない地域ほど、普及率が低くなる傾向があります。

2. スマート農業のメリット

2-1. 労働生産性が上がる

作業の自動化・省力化とデータの活用により、限られた時間と人数でもより大きな成果を出せるようになります。例えばロボットを活用した場合、自動運転技術を搭載した機械が反復作業を行います。GPSと連動させることで農地を正確に走行し、耕運や種まき、肥料散布を効率的に行います。またドローンの活用では、農薬や肥料の散布を短時間に広範囲に行うことができます。AIの活用では、気象データや過去の栽培データを分析し、収穫量の予測と効率的な出荷計画、販売戦略が可能になります。

2-2. 有機栽培・減農薬栽培が可能になる

スマート農業では、センサーやドローンを活用し作物の生育状況や土壌の状態をリアルタイムでモニタリングします。例えば土壌センサーで土壌中の栄養分を測定し、作物にとって最適な量の肥料を必要な箇所にだけ与えられます。その結果、過剰な施肥を防ぎ、化学肥料の使用量を削減できます。

またドローンやAI搭載カメラで病害虫の発生を早期に検知します。そして被害が広がる前に、特定の箇所にのみ農薬を散布できます。そうすることで、畑全体に農薬を散布する必要がなくなり、使用量を大幅に減らせます。これらの技術は、従来の「畑全体に一律に散布する」という方法から、「必要な場所に、必要なものを、必要なだけ」与える精密農業への転換を可能にします。

2-3. 新規参入がしやすくなる

これまでの農業は、人による「暗黙知」が受け継がれてきました。一方スマート農業は、これらの経験やノウハウを全てデータ化し、共有・活用することができます。例えばセンサーで収集した「温度」「湿度」「日射量」「土壌の水分量」などの環境データや、生育状況のデータをAIが分析します。その結果、どのような環境で、どのような管理を行えば高品質な作物が育つのかというノウハウが「見える化」できます。これにより、例え農家の家庭出身者以外でも農業に新規参入しやすい市場環境が形成されます。

3. スマート農業のデメリット

3-1. 初期投資にお金がかかる

スマート農業で使われるロボットやドローン、自動運転トラクターは、高額になる傾向があります。その理由は、複雑なプログラムや人工知能、高精度GPSを搭載しているからです。特に農業に特化したロボットの場合、生産数が少なく、製造コストが高くなります。またAIソフトウェアやクラウドサービスも、導入費用や利用料がかかります。

3-2. 維持費用が高い

高度なロボットや電子機器は、一般的に維持費や修理費用が高くなる傾向があります。特に精度の高いセンサーや機器を安定的に稼働させるには、通信費用だけでなく、定期的点検やメンテナンスが必要不可欠です。またそれらの新しいシステムを使いこなすためには、教育が必要になります。場合によっては、専門性の高いエンジニア雇用の必要があります。

4. スマート農業を推進させる施策

4-1. スマート農業実証プロジェクト

4-1-1. プロジェクトの内容について

ロボットやドローン、AI、IoTなどの各技術を実際の農場にします。そしてどの技術がどのレベルで実用可能か、またどれぐらい効果があるのかを調査・検証します。それらを踏まえて新しい農業モデルを構築し、他の地域でも応用できるようにします。また通信環境の不安定さや機器の互換性といった課題を洗い出し、解決策を模索します。

4-1-2. プロジェクトの効果

スマート農業実証プロジェクトでは、AI活用による生産性の向上やロボットによる労働力不足の解消が期待されています。個人の経験や勘に依存しない農業未経験者の参入も大きな狙いです。またセンサーで土壌状態を正確に把握することで、肥料や農薬使用の最適化を図ることができます。その結果、環境に配慮した農業が可能になります。

4-1-3. プロジェクトの課題について

やはりスマート農業の一番の課題は、導入コストの高さです。特に小規模農家にとっては、大きな負担になってしまうことは否定できません。また新しい機器を使いこなす技術の習得には、一定のスキルが必要です。高齢の農業従事者にとってIT機器は馴染みが薄く、オペレーションの壁があります。またセンサーから得られる膨大なデータの経営への応用方法については、まだノウハウが確立していません。

4-2. スマート農業の補助金

4-2-1. 補助金の概要

補助金には、大きく国の補助金と地方自治体の補助金があります。国の補助金は、「強い農業づくり交付金」があります。これは地域の特性に合わせたスマート農業の導入や、生産体制の強化を支援します。また「農業支援サービス事業緊急拡大支援対策」は、スマート農業機械やシステム導入を支援するものです。特に「農作業代行」や「機器レンタル」のような農業支援サービス事業を対象にしています。

一方地方自治体の補助金は、ドローンや自動操舵システムの導入を支援するケースが多いのが特徴です。例えばドローンでは、水田の農薬散布に活用します。また自動操舵システムは、畑での作業効率化に貢献します。

4-2-2. 導入事例

具体的な補助金の事例として、農林水産省や各自治体のプロジェクトで実施された事例を以下にご紹介します。

島根県では、複数の農家が連携し、共同で農薬散布用のドローンを導入しました。補助金を活用することで導入コストを抑え、集落単位で水稲の共同防除を行い、労力とコストを大幅に削減しました。結果として、中山間地域における高齢化が進む農家でも、効率的な防除作業が可能になりました。

水田の水位をセンサーで測定し、遠隔で給排水を管理するシステムを導入した事例です。携帯電話通信網を通じて農業者等に自動で転送されることで水管理が自動化され、農家の作業負担を大幅に軽減できました。また水稲新品種の栽培管理技術のデータ化や高温障害対策における水管理方法にも効果がありました。水の無駄をなくすことで、コストの削減にもつながっています。

かんきつ類の選別作業において、AI選果機を導入した事例です。CCDカメラによる画像認識技術で果実の色や形、傷などを瞬時に判断し、選別作業を自動化・高速化しました。この導入で選果にかかる時間を短縮し、人件費を削減できました。また同時に選別精度の向上による品質の安定化も実現しました。

4-3. スマート農業技術活用促進法

スマート農業技術活用促進法は、農業の生産性向上を目的として制定された法律です。施行は2024年10月1日で、生産者向けの「生産方式革新実施計画」と事業者向けの「開発供給実施計画」の2つの柱があります。

4-3-1. 生産方式革新実施計画

生産方式革新実施計画は、新たな生産方式の導入を計画している農業者やその団体が対象です。例えば計画が認定されると、設備投資にかかる法人税や所得税の特別償却などの税制優遇措置が受けれます。また日本政策金融公庫からの長期・低金利の融資や、農地法の特例などの措置もあります。

4-3-2. 開発供給実施計画

スマート農業技術の開発や、その普及を一体的に行う事業者が対象です。例えば計画が認定されると、研究開発や供給に関する支援措置を受けることができます。

5. スマート農業の企業事例

5-1. エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞を受賞したKSAS

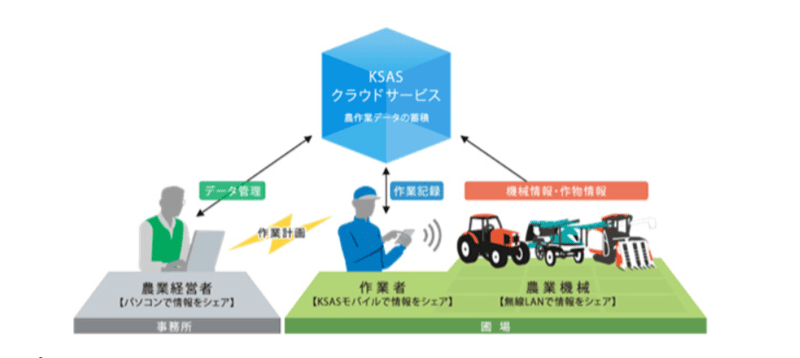

株式会社クボタは、日本の代表的な農業機械メーカーです。同時にスマート農業の領域でも先駆者的な存在で、「KSAS(クボタスマートアグリシステム)」という営農支援システムを提供しています。これは農業機械とICT(情報通信技術)を融合させるものです。2015年にエコプロダクツ大賞推進協議会会長賞(優秀賞)に選定されています。具体的には、作付け計画から作業記録、生育診断まで、農業経営全体をデータに基づいてサポートします。

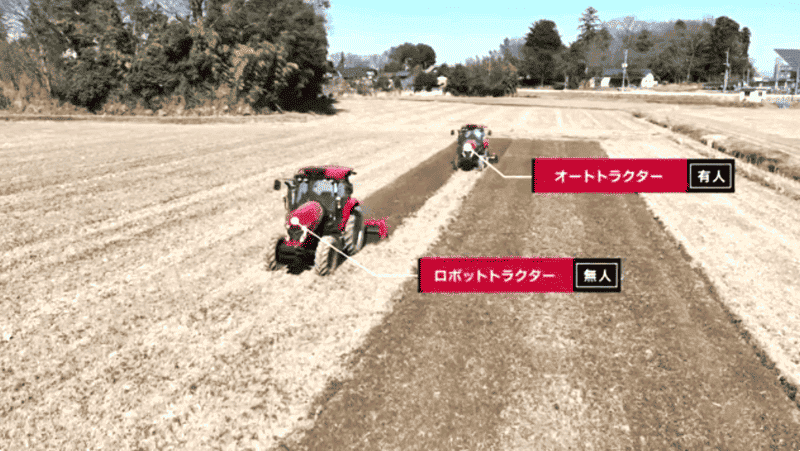

5-2. 自動運転農機のスマートパイロット

日本の大手農業機械メーカーであるヤンマーホールディングス株式会社も、スマート農業に積極的に取り組んでいます。その代表格が、「スマートパイロット(SMARTPILOT)」シリーズです。具体的には、GPSやAIを搭載した自動運転農機を提供しています。またドローンによる農薬散布や、気象データや生育データを活用した営農支援システムも展開し、省力化と生産性の向上を支援しています。

5-3. AI搭載の自動収穫ロボット

inaho株式会社は、AI搭載の自動収穫ロボットに強みを持っています。商品は「トマト収穫ロボット」「マルチ台車ロボット」「高畝アスパラガス収穫ロボット」があります。

例えば収穫ロボットは、AIが果実の熟度を判断し、ロボットが自動で収穫します。これは、日本で開発しオランダで課金試験を行っています。また作目や作型の提案、ハウス施工、資材手配のコンサルティングも行っています。

6. まとめ

スマート農業は、日本の農業活性化にとどまらず、食料安全保障の基盤になる施策です。今後日本の人口が減ることが予想される中、生産性の向上は避けて通れません。

そのためには、農業の知見のデジタル化と共有、若年層の参加が期待されています。IT技術と農業という一見相反する分野の融合は、今後の日本においてもっと注目されるのではないでしょうか。

近大マグロや鰻の養殖など、水産業においても「獲るから育てる」への変換が行われています。そこでも鍵になるのは、各種実験データの収集と分析、改善です。

そういう意味では、スマート農業は日本の一次産業のビジネスモデルの変換を示唆するもになると予想されます。