![]()

ラピダスは、2022年8月に設立された半導体メーカーです。ソニーやトヨタ自動車、NTT、デンソーなど、国内大手8社が出資しています。また日本政府は、研究開発費として最大9,200憶円の支援を決定しています。2024年12月には、2025年度予算案に1,000億円を計上することが明らかになりました。

なぜこのような巨額の投資が必要なのか?またこれだけお金をかけて本当に成功するのか?ラピダスは、そういった国民の関心も高い大プロジェクトです。

また中国のAIスタートアップ企業ディープシークが、最新の言語モデルを1月20日にリリースしました。その結果、App Store無料アプリでダウンロード数1位になりました。

本記事では、ラピダスだけでなく、なぜ巨額投資が必要なのか、ディープシークの影響についても考察したいと思います。また世の中に出た新情報は、随時更新していく予定です。

Contents

1. なぜ半導体には巨額の投資が必要なのか

1-1. あらゆる製品に使われている「産業のコメ」

半導体とは、ある条件によって電子を通す物質のことです。物質には電気を通す「導体」と電気を通さない「絶縁体」の2種類があり、半導体はその両方の性質を兼ね備えています。

半導体は、あらゆる製品に使われています。例えば、スマートフォンやパソコンのICチップ、家冷蔵庫の温度センサーがあります。近年は、戦闘機やミサイル、通信システムに使う軍事用としても注目されています。

1-2. 生成AI需要で市場が拡大する半導体

近年、生成AIの開発用のAIサーバーや、データセンター用の半導体の市場が急拡大しています。例えば、インターネットにつながるIoTです。IoT機器が情報を大量に収集し、それを活用してさらにハイレベルなAIモデルが開発されています。

1-3. 半導体の工場建設に何兆円もの費用がかかる理由

東京エレクトロンの工場

1970年代の半導体工場の平均建設コストは、約48億円でした。しかし2020年頃になると、約3兆円規模の工場が次々と建設されるようになります。

工場建設費用高騰の理由は、半導体製造プロセスの変化です。端的に申し上げると、コンピュータチップの多層化が進んだのです。例えばチップの構造を作るには、「レイヤリング」「パターニング」「ドーピング」「熱処理」を行います。このように、製造装置の高騰も含め、工場建設に莫大な費用がかかるのが現実です。

2. 中国AIスタートアップ企業ディープシークの登場

2-1. ディープシークとは

テック業界に衝撃を与えたディープシープ

「DeepSeek(ディープシーク)は、2023年中国のヘッジファンドマネージャー梁文峰氏によって設立されました。梁氏は、自身のヘッジファンドを通じてAI関連に集中投資を行っています。

2025年1月20日、低コスト生成AIモデル「DeepSeek-R1」を発表しました。するとAppleのApp Store無料アプリで、いきなりダウンロード数トップになりました。このR1は前モデルのDeepSeek-V3をベースに強化学習が適用されています。その結果、推論性能が大幅に向上しています。

このリリースは、アメリカのテック業界に衝撃を与えました。例えばエヌメディアの株価は17%安で、約5年ぶりの大きさを記録しています。

2-2. ディープシークを設立した梁文峰氏とは

梁文峰氏

1985年広東省で生まれた梁文峰氏は、2010年浙江大学で情報通信工学の修士号を取得。2013年に浙江大学の同窓の徐進氏とヤコビ投資管理有限会社を創業。

また2015年には、浙江九章資産管理有限公司を節理しました。ハイフライヤーを作成し、数学と人工知能を利用したクオンツ運用に乗り出します。2021年には最大約2兆1,260億円まで資産を増やし、2023年DeepSeekを設立しました。

ディープシークの求人広告には、学歴・経歴の基準がありません。人材選考においては、「エンジニア能力」と「情熱」だけがチェックされます。また梁氏自身が、直接開発チームと一緒にコーディングに関わっています。

2-3. ディープシークショックとは

ディープのインパクトは、その価格性能比です。1つの指示に対して1つの答えを出すのを1トークンとすると、100万トークンを1元(約20円)で処理するといわれています。これは、ChatGPT-4の約70分の1になります。

しかも約2,000個のNVIDIAの安価なチップと600万ドル未満のコストで、OpenAIと同じレベルの開発に成功しました。例えばメタは、高性能なH100のチップ10万個と数十億ドルを投入しています。その結果、今後はNVIDIAの高いチップは不必要になるという風評が起こりました。そして、2025年1月27日にNVIDIAの株価が一時的に17%下落したのです。

2-4. OpenAIの模倣疑念と米国政府の対応

2025年1月29日、米国の専門家は「DeepSeek-R1は、OpenAIの模倣だ」と指摘し始めました。つまり、OpenAIのデータを不正取得し、DeepSeek-R1というものです。マイクロソフトとOpenAIは調査を開始しましたが、この疑念は確実視されています。

1月28日のCNBCでは、アメリカ海軍の警告が報じられました。「潜在的なセキュリティと倫理上のリスクにより使用を禁じる」というものです。このセキュリティのリスクとは、使用することで全データが中国政府に流れることを指していると思われます。

「新規顧客受注率が上がりました」「リード獲得数が増えました」等、多数のお声を頂いています。いつでも簡単に修正できるパワーポイント企画書は、企業活動に貢献できます。多数の事例をご紹介していますので、まずは下のボタンからご覧下さい!

3. ラピダスが目指す2ナノメートルとは

3-1. 半導体回路の幅の重要性

3-1-1. 線幅が細くなるほどチップ上に集積できる

IBMが開発した2ナノメートルの半導体技術

半導体の回路の幅は、線幅と呼ばれます。これはナノメートル(nm)で表され、細くなるほど多くの回路をチップ上に集積できるようになります。

その結果、処理速度が向上し、消費電力も低減できます。つまり半導体製造技術の進歩は、線幅の微細化と非常に大きな関係があります。

3-1-2. 現在量産されているのは4~5ナノメートル

2024年段階で量産されている半導体の線幅は、4~5ナノメートルです。この線幅の半導体は、スマートフォンやパソコン、サーバーやAIに使われています。また医療機器や、自動車の車載情報システム、ゲーム機などにも使用されています。量産している主要メーカーには、台湾積造電路製造公司 (TSMC)や韓国サムスン電子、米国インテルなどがあります。

3-2. 2ナノメートルで半導体の世界はどう変わる?

半導体が2ナノメートルになったら、どんな変化が起こるのでしょうか。まず最初に想定されるのは、電子機器の性能向上です。2ナノメートルの半導体は、従来の7ナノメートルの半導体と比べて処理能力が15%向上します。しかも消費電力は、最大30%下げることができます。

製品面では、スマートフォンやPCの更なる小型化・軽量化や、高画質カメラの搭載があります。その他の分野でも、例えばAIやビックデータ処理の高速化、金融機関のリスク管理、宇宙開発の進展、量子コンピュータの実現など、様々な影響があります。

4. ラピダス設立の背景

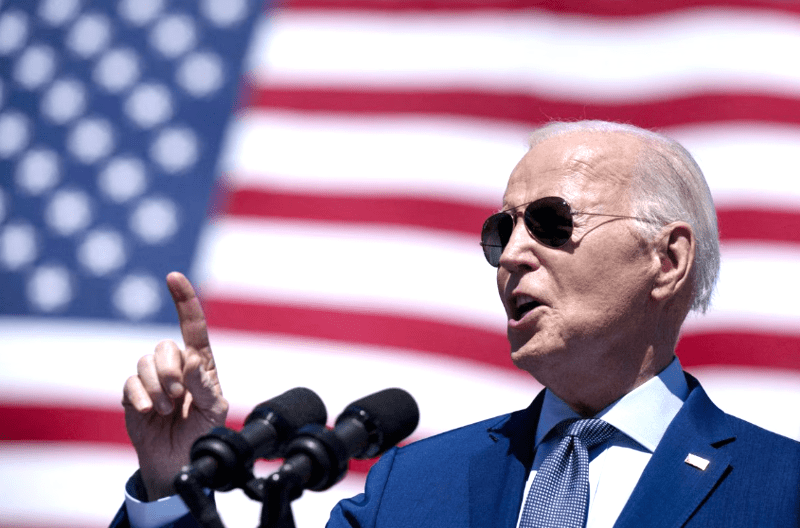

米インテルに最大3兆円の支援を発表したバイデン大統領(※AFP時事より)

4-1. 2015年発表の「中国製造2025」の影響

米中貿易摩擦の発端は、2015年に中国が発表した「中国製造2025」です。この10分野の中の一つに半導体を入り、米国を刺激しました。しかもその後半導体不足という事態が発生しました。2022年10月、バイデン政権は大型の対中半導体輸出規制を発表しました。そして米国政府は、日本政府とオランダ政府に対中規制の協力を求めました。

半導体は「産業のコメ」であるだけでなく、「戦略的重要物資」です。戦闘機やミサイル、戦車には多くの半導体が使われています。また核兵器や超音速ミサイルなどの最新兵器には、人工知能が採用されています。これらの技術を可能にしているのが、先端半導体です。そのサプライチェーンの重要起点を西側諸国が握っており、争奪戦が展開されています。

4-2. 半導体製造装置は米国、日本、欧州で94%のシェア

三菱UFJモルガン・スタンレー証券の最新の調査では、2022年の本社別地域・国別シェアは米国が50%、日本が23%、欧州が21%、中国および韓国がそれぞれ3%前後です。つまり半導体製造装置市場で、米国と日本と欧州で94%を占めています。またオランダの半導体装置メーカーASMLは、チップ製造に不可欠な半導体露光装置を製造しています。しかも世界のチップの85%は、ASMLの製品を使って作られています。

4-3. 世界の半導体チップの85%はオランダのASMLが製造

オランダの半導体装置メーカーASMLは、半導体チップ製造に不可欠な半導体露光装置を製造しています。しかも世界の半導体チップの85%は、ASMLの製品を使って作られています。つまり、スマートフォンやラップトップの製品に使われる半導体チップの多くは、ASMLの機械で作られています。これが、「ASMLが一時停止したら、iPhoneの新製品は出せない」といわれる由縁です。

オランダの企業ASMLの強さの秘密

ASMLは、半導体露光装置の分野で圧倒的なシェアを誇るオランダの企業です。その強さの理由は、「圧倒的な技術力と研究開発力」「顧客との強力なパートナーシップ」「世界中のサプライヤーとの連携」「戦略的な研究開発投資」があります。例えば長年の研究開発と巨額の投資により、EUV(極端紫外線)露光装置はASMLしか成功しておらず、同社が市場シェアを100%独占しています。またASMLは、TSMCやサムスン電子などの大手半導体メーカーと密接に連携し、顧客のニーズに合わせた製品開発を行っています。その結果、技術的な課題を解決し、製品の国際競争力の向上を図っています。

5. ラピダス設立の経緯

ラピダスの小池淳義社長(左)と東哲郎会長(右)(※毎日新聞より)

5-1. 旧知のIBM幹部からの1本の電話

2020年東哲郎氏に、米IBM幹部ジョン・ケリー氏から1本の電話が入りました。その中身は、「2ナノの最先端半導体開発の目途がついたので、日本で製造できないか」というものです。ちなみに米IBMは、半導体技術の開発のみを行い、量産は行っていません。

狙いは、2つありました。一つは、自社のライセンスの供与先を作ることです。もう一つは、量産化が成功すれば、自社で使う先端半導体の調達先の多様化につながるというものでした。そこで東氏は、日立製作所出身で旧知の小池淳義氏らに技術の検証を依頼しました。その後技術内容や国内生産、ファウンドリー(製造受託企業)事業化が検討されました。その結果、経済産業省に話は持ち込まれました。

そして2022年8月10日、日本企業計8社が総額73億円出資して、Rapidus株式会社は設立されました。具体的には、トヨタやデンソー、ソニー、NTT、NEC、キオクシアなどです。またソフトバンクや三菱UFJ銀行も出資しています。代表取締役社長には小池淳義氏、取締役会長には東哲郎氏が就任しました。今後の予定としては、2025年に試作ライン、2027年に量産ラインの立ち上げを目指しています。

5-2. 日の丸ファウンドリー(受託製造)を狙う経産省

5-2-1. 半導体のエコシステムが期待されるラピダス

ラピダスの設立は、一半導体企業の域を超えた“日本の産業再生”の使命が託されています。産業を体に例えると、半導体は脳であり、心臓です。上流設計という脳を作り、チップという血液を自動車産業や電気製品産業に送り込むのがラピダスです。

5-2-2. エルピーダとルネサスの失敗から学ぶべきものとは

過去の失敗から学ぶならば、日本の半導体の盛衰にはどんな要因があるのでしょうか。例えば2000年前後に、日本の半導体メーカーはメモリーの一種であるDRAMから撤退し、SoC(集積回路の一種)に舵を切りました。その時、NECと日立のDRAM部門が統合されたのがエルピーダです。エルピーダは、後に三菱のDRAM部門も吸収しています。また2003年、NECはSoC部門を分社化してNECエレクトロニクスを設立しました。その後、2004年に日立と三菱のSoC部門は統合されました。これが、ルネサステクノロジです。そして2010年にはNECエレクトロニクスと統合され、ルネサスエレクトロニクスになりました。

この分社化が、大きな失敗の要因といわれています。そもそも半導体業界は巨額の投資を必要とし、分社化した半導体メーカーには資金力がありませんでした。その結果、設備投資には親会社の許可が必要で、迅速な経営判断ができなかったのです。

また期待された合併によるシナジー効果に関しては、各社の文化の融合は困難でした。例えば、製造工程の30%を超える洗浄技術は各社で互換性がありませんでした。この他に膨大な社内調整負荷も発生し、競争力が失われていったのです。

6. ラピダスが北海道に与える影響

6-1. 北海道千歳市では建設ラッシュ

ラピダスの工場建設決定以降、千歳市役所周辺ではマンションの建設が相次いでいます。例えば2023年の千歳市内の共同住宅建築確認件数は約40件で、前年度の2倍以上になっています。また家族向けの2LDKの家賃は、1~2万円ほど上昇しています。ただし先例となるTSMCの熊本進出では、交通渋滞や住宅不足が発生しました。そのため、千歳市や工事関係者はそういった課題に先回りした対策を進めています。

6-2. ラピダスが北海道に工場を建てた理由

ラピダスが北海道に工場を建設した理由には、5つのポイントがあります。

6-2-1. 優秀な人材を確保できる

北海道大学や札幌工業大学など、半導体製造に必要な人材を確保しやすい環境があります。特に北海道大学は、世界屈指の半導体研究拠点として、高い研究実績を誇っています。例えば材料開発においては、III-V族化合物半導体エピタキシャル成長技術やダイヤモンド単結晶の育成があります。またデバイス設計においては、量子ドットレーザーやスピンデバイスがあります。それ以外にも、プロセス開発においてEUVリソグラフィや原子層堆積があります。これらの研究成果は、世界中の研究者から高い評価を得ています。

III-V族化合物半導体エピタキシャル成長技術とは

エピタキシャル成長とは、ある物質の薄い膜を別の物質の基板上に成長させる技術です。III-V族化合物のエピタキシャル層も、その一例です。この層は高速で電子を伝導する能力があります。これは薄い半導体膜を精密に成長させる方法であり、高性能デバイスの製造にとって必要不可欠な重要技術です。

量子ドットレーザーとは

量子ドットは、数ナノメートルから数十ナノメートル程度の非常に小さな半導体の結晶です。そのサイズが非常に小さいため、電子が量子力学的な閉じ込め効果を受け、バルクの半導体とは異なる特異な性質を示します。量子ドットレーザーは、温度特性や発光効率などに優れた特性を持つことから、次世代のレーザー光源として注目されています。

6-2-2. 豊富な水資源

半導体製造には、大量の高度処理水が必要不可欠です。特に千歳市は、地下の水量が豊富で水質が良いので、恵まれた環境といえます。

6-2-3. 広大な土地がある

半導体工場内には、精密機械やクリーンルームを設置するための大きな面積が必要になります。そのための広い土地が必要になりますが、北海道には大きな土地があり、確保しやすく、工場建設に適しています。また工場周辺に住宅や商業施設もないため、騒音や振動の被害が生まれにくのも大きなメリットです。

6-2-4. 安定した電力供給

北海道は、電源開発送電株式会社の送電網に接続されています。そのため、安定した電力供給が可能です。

6-2-5. 日本政府の支援

日本政府は、半導体の国内生産体制の強化を推進しています。その結果、ラピダスに対して最大5兆円の支援を行うことを表明しています。2027年の量産開始を目指しています。

6-3. 国内外の研究者や技術者が集結

新工場建設予定の千歳市周辺には、国内外から研究者や技術者が集結する予定です。また2023年9月28日、ラピダスの清水敦男専務執行役員は「毎月20〜30人の技術者を採用している」と述べました。ちなみにこの千歳市内での講演は、全て英語でした。ちなみに北海道内で半導体関連の学部がある大学としては、北海道大や室蘭工業大、公立千歳科学技術大、北海道科学大などがあります。また、苫小牧高専や函館高専、旭川高専、釧路高専もあります。

7. まとめ

半導体は、“産業のコメ”といわれています。かつて日本企業の世界の半導体産業シェアは、1988年は50.3%もありました。しかし2022年には、6.2%にまで低下しました。

一方で新型コロナウイルスの感染拡大や米中貿易摩擦で、世界的な半導体不足が発生しました。その結果、深刻な半導体不足が起こり、納品できない事態に陥りました。

ラピダスの設立の目的は、何より半導体の先端技術の獲得にあります。付加価値の高い製品作りには、高度な先端技術が必要不可欠です。そのために米IBMの力を借り、まずはライセンス料を支払いながら、最先端の半導体を量産しようというものです。

動きの激しい世界情勢の中で、ラピダスはどういった戦略を実行していくのか。

半導体そのものについては、本サイトの『半導体とは?仕組みや種類、作り方から不足の理由まで解説!』で詳しく解説しています。そちらもご覧下さい。