2025年9月25日、日本政府は南鳥島沖での試験掘削日程を公開しました。それによると、航海は2026年1月11日~2月14日の予定です。また海洋研究開発機構(JAMSTEC)の地球深部探査船「ちきゅう」が使われる予定です。

今回の動きは、日本の経済安全保障の観点からも非常に重要です。レアアースは現代のハイテク製品製造には不可欠な金属です。しかし、中国が生産量で67.8%、埋蔵量で48.9%を占めているのが現実です(2023年時点)。

そのため、自国での調達はサプライチェーンのリスクを大幅に軽減できます。しかも南鳥島沖のレアアースは、中国の陸上鉱山の20倍の品位を持つといわれています。2011年の東京大学の加藤・中村・安川研究室による発見から始まり、気運が高まってきたレアアースの自国調達。本記事では、南鳥島のレアアース泥の開発について詳しく解説します。

Contents

1. 南鳥島沖のレアアース泥の経緯

東京の中心部から南東へ1,950㎞の場所にある南鳥島

2011年に東京大学の加藤・中村・安川研究室が太平洋の深海底からレアアース泥を発見しました。翌年2012年には、南鳥島EEZ内のエリアでレアアース泥の存在を確認しました。

そして2013年には航海調査を実施し、超高濃度レアアース泥を発見しました。これは水深5,000mから6,000mの場所に存在しています。しかも中国鉱山の約20倍という世界最高レベルのものです。2014年には東京大学にレアアース泥開発推進コンソーシアムが設立されました。

また2016年には、マンガンノジュールフィードを発見し、LED「南鳥島の光」を作成しています。そして2024年には南鳥島マンガンノジュールの有望海域を特定し、揚鉱実証実験の準備を開始しました。

2. レアアースの埋蔵量について

2013年海洋研究開発機構(JAMSTEC)は海洋調査を実施しました。それによると、北西太平洋の南鳥島周辺の水深4,000~6,000mの海底に、2,000~5,000ppm以上のREY(希土類元素+イットリウム)を含む泥質堆積物が発見されました。

また科学雑誌『Scientific Reports』によると、125km²の区域における海底0~10mの堆積物から、希土類酸化物換算で約120万トンが確認されました。例えばこの量は、該当元素の世界年間需要のイットリウム620年分、テルビウム320年分、ジスプロシウム560年分に相当します。

3. 資源の特性と技術について

泥中のREYは、魚牙や骨片に由来するリン酸カルシウム粒子が高濃度で含まれています。またその濃度は、最大で22,000ppmに達します。しかも粒径を基準に選別する手法(例:粒径20 µm以上)により、REY濃度を2~2.6倍に高めることが可能で、実用的な鉱級泥への前処理として有望とされています。

また工学的には、水中から泥を吸い上げるサブシープロダクションシステムがあります。また水深6,000mのエアリフト揚泥装置や、海底浚渫・揚泥船の開発が進行しています。

4. 現在の課題について

大深度(4,000~6,000m)での採泥・揚泥は、未経験の技術領域です。そのため、実験と実証が不可欠です。また生態系への影響や、泥噴出による海底攪乱の範囲など、環境影響評価も十分に実施する必要があります。そして採鉱システム開発費・調査航海費は1航海あたり1.5億円以上と高額で、資金調達や商業化に向けた体制整備が重要課題になっています。

5. 日本の取り組みと戦略的意義

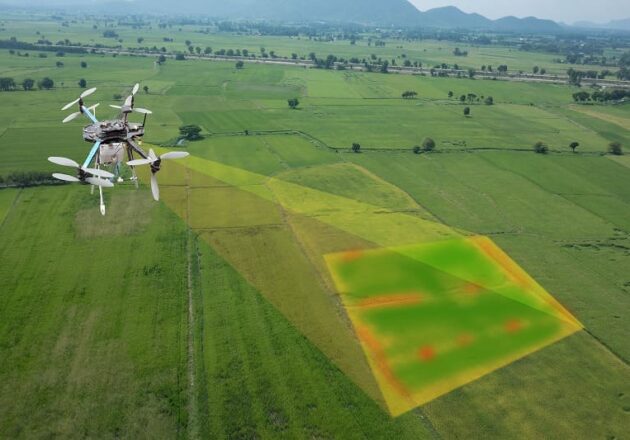

2014年東京大学を中心に、企業や官庁と「レアアース泥開発推進コンソーシアム」が設立されました。ここでは、探査技術や採泥・揚泥、加工・精錬、生態影響評価などの研究が進められています 。そしてJAMSTEC主導でAUV(自律型潜水機)による超高解像度調査が実施されました。その結果、地形と堆積構造の詳細マッピングが可能になりました。

また経産省も「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画(2024年3月)」を作成しています。ここでは揚泥~製錬を含む、一連のプロセスの実証を進める方針を明確にしています。このような活動は、中国依存からの脱却や供給網の多元化、経済安全保障上の強化が期待されており、資源戦略として国家レベルで注目されています。

6. 今後の具体的開発予定

6-1. 地球深部探査船「ちきゅう」の試験掘削の本格化

冒頭ご紹介したように、日本政府は南鳥島沖での試験掘削日程を公開しました。航海は2026年1月11日~2月14日の予定です。水深5,500mからの泥の回収を目指しています。もしこれが成功すれば、世界初の試みとなり、レアアースの自国調達という快挙が見えてきます。

6-2. 商業化に向けた技術開発

海底石油の生産に用いられる「浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備(FPSO)」を応用し、圧縮空気を送り込んで泥を引き揚げる「エアリフト」技術の開発が進められています。また船上でレアアースの酸抽出までを行い、陸上の工場で各レアアースに分離・精製するシステムが検討されています。既に、南鳥島の泥から「国産レアアース」を分離・精製し、白色LEDや高輝度蓄光材の製造に成功した実績もあります。

6-3. 商業化のポイント

レアアースの回収技術や揚泥、製錬コスト削減が、商業化のポイントです。例えば効率的な回収技術に粒径分離があります。これは、リン酸カルシウムが、大きな粒径を持つことに着目したものです。これにより、レアアース泥中の総レアアース濃度を最大2.6倍にまで高めることに成功しています。

7. まとめ

南鳥島沖のレアアース泥開発は、単なる資源開発プロジェクトを超えた存在です。これは、「海洋資源立国」を目指す日本の重要な突破口となる可能性を秘めています。

今後の調査の進展や技術実証が注目されています。まさに2025年以降、商業開発への道筋が描かれようとしています。特に最新の採泥・揚泥装置や環境影響評価は、見逃すことのできない重要テーマといえるでしょう。

今後の日本経済への貢献にも期待できる南鳥島のレアアース泥については、引き続き本サイトで情報発信していく予定です。

◆<コンテンツ作成代行の相談はお気軽に!>◆

「自社サイトの集客力を強化したい」「Googleで上位表示を実現したい」。そんなお問い合わせを頂いています。まずはGoogle Meetで軽く雑談でもしてみませんか。いろんなアイディアの交換から新しいビジネスの種が生まれるかも知れません。ご質問・ご相談はこちらから宜しく御願いします!

「自社サイトの集客力を強化したい」「Googleで上位表示を実現したい」。そんなお問い合わせを頂いています。まずはGoogle Meetで軽く雑談でもしてみませんか。いろんなアイディアの交換から新しいビジネスの種が生まれるかも知れません。ご質問・ご相談はこちらから宜しく御願いします!