レアアース泥技術が今、日本の資源自立を左右する革新的技術として注目されています。これは、日本独自の海洋資源開発技術です。

2026年1月12日、地球深部探査船「ちきゅう」が清水港から出港しました。その目的は、このレアアース泥技術の実証です。このレアアース泥は水深約6000メートルの深海底に存在し、レアアース含有率は世界最高水準の高濃度です。

そして鍵となるのは、泥を採取する技術です。深海底から泥を吸い上げるために専用のパイプを用い、将来的には1日最大350トンの回収能力を目指しています。この採掘技術が確立されれば、レアアースの安定供給に大きく貢献するでしょう。

一方で深海開発には莫大なコストがかかるため、事業としての採算性の検証が不可欠です。技術革新とコスト削減を両立できるかが、今後の普及の鍵となります。レアアース泥技術は、日本の資源安全保障を支える切り札として世界から注目されています。

本記事では、このレアアース泥技術のポイントを解説します。

Contents

1. レアアースの重要性

1-1. レアアースとは

レアアース(希土類)とは、17元素の総称です。具体的には、スカンジウム(Sc)、イットリウム(Y)、ランタン(La)、セリウム(Ce)、プラセオジム(Pr)、ネオジム(Nd)、プロメチウム(Pm)、サマリウム(Sm)、ユウロビウム(Eu)、ガドリニウム(Gd)、テルビウム(Tb)、ジスプロシウム(Dy)、ホルミウム(Ho)、エルビウム(Er)、ツリウム(Tm)、イッテルビウム(Yb)、ルテチウム(Lu)があります。

またレアアースは、大きく2つのカテゴリーに分類されます。それは、産業上重要度の高い重レアアースと軽レアアースです。重レアアースは、ユウロピウムからルテチウムまでの9元素にイットリウムを加えた10元素です。また軽レアアースは、ランタンからサマリウムまでの6元素です。

1-2. レアアースの用途

レアアースは、幅広いハイテク分野で利用されています。具体的には、スマートフォン、パソコンなどの電子機器や、電気自動車、風力発電機、LED照明、医療機器(MRI)などです。特に強い磁石や発光素材、排ガス対策の触媒などに強みがあります。

2. 戦略的物資としてのレアアース

2-1. 中国の外交カードに使われている現実

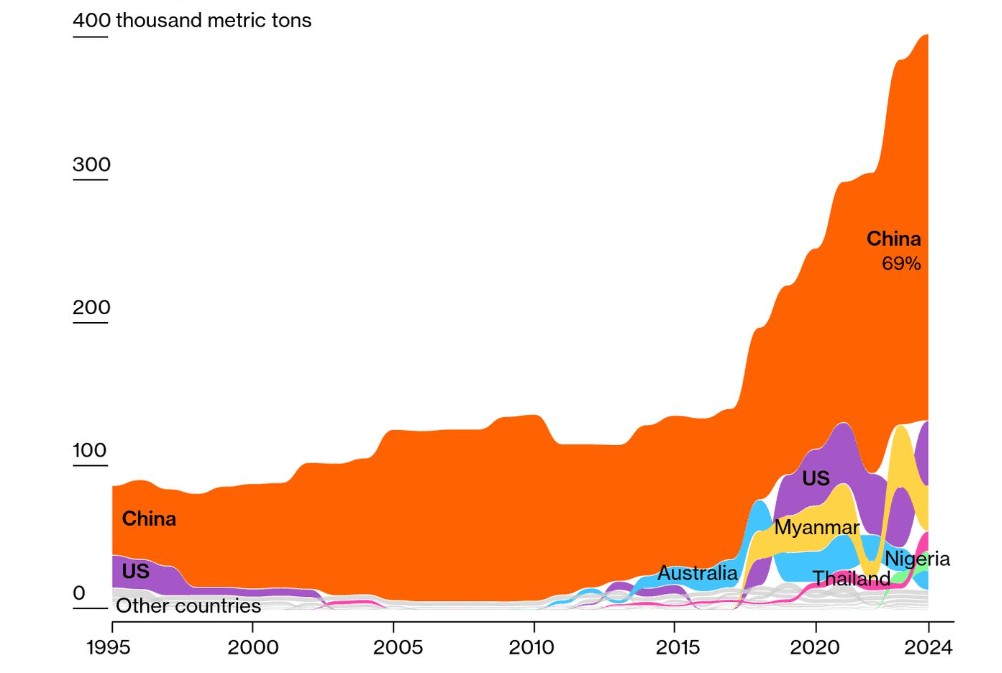

世界のレアアースの採掘の約70%、精製の約90%を中国に頼っています。例えば2010年には、「レアアース・ショック」が発生しました。これは、中国がレアアースの輸出枠の大幅な削減や事実上の禁輸措置を実施したのです。その結果、世界的に大きな混乱が生じました。

最終的には日本やアメリカ、EUが2012年に世界貿易機関(WTO)に提訴し、2014年に勝訴が確定しました。その結果、中国は輸出枠制度の撤廃に追い込まれました。

そして第61号公告で中国の品目や製品について、「中国国外の再輸出」に許可が必要と発表しました。結果的には米中首脳会談後、2025年11月1日に撤回の方向が発表されました。このように、レアアースは国際外交のカードとしても使用されているのが現実です。

2-2. サプライチェーンの視点から見たレアアース

導電性の高さや強磁性といった特性から、DXにも不可欠なレアアース。その安定供給確保は、国益に関わるテーマです。例えば、中国以外の海外の鉱山の開発は、有効な手段です。また本記事で解説する日本近海の海底資源開発も重要な施策です。いかに多極的に、「採掘」「製練」「輸入」というサプライチェーンを構築できるかが試されています。

・レアアースとは?具体的用途から日本独自の取り組みまで解説!

3. レアアース泥開発の歴史

では、レアアース泥はどのようにして発見され、開発の歴史をたどってきたのでしょうか。発端は2011年でした。文部省科学研究費補助金『基礎研究(S)』を活用した東京大学の加藤・中村・安川研究室が、太平洋の深海底からレアアース泥が発見しました。そして2013年には、南鳥島EZZ内にレアアース泥の存在を確認しました。

2013年には南鳥島EEZで航海調査が行われ、超高濃度のレアアース泥が発見されました。さらに2016年には、南鳥島EEZでマンガンノジュールフィールドが発見されました。翌年2017年には南鳥島産レアアース製のLED『南鳥島の光』が作製されました。そして2024年には日本財団とともに、南鳥島マンガンノジュールの有望海域を特定し、揚鉱実証試験の準備がスタートしています。

4. 海底資源開発株式会社の海底資源採掘システムについて

深海資源開発株式会社のホームページ

南鳥島沖のレアアース泥は、遠洋性の深海堆積物として層状に分布しています。そのため、資源探査が比較的容易であると考えられています。

また開発時の環境汚染源となるトリウム(Th)や、ウラン(U)などの放射性元素をほとんど含まない点も大きな特徴です。その採掘方法について、深海資源開発株式会社の技術を解説します。

4-1. クローラ型収集機を船から海底に吊るす

水深5,000mの深海の採掘では、5,000気圧もの高圧がかかります。そのため今までは、商業ベースでの採掘は困難とされていました。これを解決したのが、海底資源開発株式会社の海底資源採掘システムです。このシステムは、資源回収船からクローラ型収集機を吊るします。

4-2. ガスの浮力でレアアース泥を浮上させる

このクローラ型収集機は、水の電気分解装置とガス噴射装置を搭載しています。水の電気分解装置とは、水を電気分解することで水素や合成ガスを生成します。海底に吊り下ろし、電力を供給することで水素ガスと酸素ガスを発生させ、その浮力でレアアースを含む泥をホースを通して浮上させて回収します。次にそれらをタンクに集め、水素ガスと酸素ガスを分離します。そしてレアアース泥と海水をセパレータに送り、タンク上部の海水は海に戻します。

4-3. 安い初期費用とランニングコスト

この海底資源採掘システムの大きな特徴は、初期費用も維持費も安いことです。例えば引き上げ用のホースは、市販のホースを少し加工したもので対応できます。またメインのコストである電気代も、以下の4つのエネルギーの再利用で低く抑えることが可能です。

① 採掘の際に発生した酸素と水素を反応させた電気の利用

② 回収用ホース内に回転翼を設置し、回転エネルギーを活用

③ 海水表層と深海の温度差を利用してエネルギーを取り出し発電を行う

④ 海底収集機と回収船の間にリフトを設置し、残土を海に戻す時に生じるエネルギーを再利用

5. 東洋エンジニアリングのサブシー技術

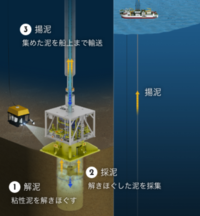

5-1. 解泥・採泥・揚泥の後にレアアースを回収

東洋エンジニアリング株式会社は、海洋資源開発分野において、30年にわたる経験を持っている企業です。

例えばレアアースの採掘において、泥を流動させる技術があります。海底の泥は、粘土のような性質です。そのため個体のように砕いたり、液体のように流すことはできません。

そこでこの問題を解決するためには、海底に機械を設置し泥と海水を混ぜ合わせ、スラリー状にする必要があります。そうすることで、油のように流すことができます。東洋エンジニアリングは、深海の泥をスラリー化するシステムを開発しています。また耐久性の高いパイプも開発しています。

5-2. プロジェクトマネージャーが語る重要ポイント

natureに掲載された記事内で、東洋エンジニアリングのプロジェクトマネージャーの小松洋一氏はこう語っています。

「希土類泥は、石油やガスほど滑らかに流れず、非常に研磨性が高いのが大きな特徴です。そのため、大口径のパイプやポンプ、バルブ、監視センサーや電気・制御モジュールを備えた海底システムを最適化するための詳細な計画を立てる必要がありました」

小松氏は、このプラットフォームを「日本の海底工場」と呼んでいます。自動化された各種機器を、可能な限り海底に設置する業界の流れがあります。そうすることで、巨大な海洋プラットフォームや採掘船関連の運用コストの削減が可能になります。

例えば海底工場には、海底掘削船「ちきゅう」から吊り下げられたポンプが含まれます。この「ちきゅう」は、石油・天然ガス掘削で工業用ドリルを搭載した世界で唯一の研究船です。そしてこのドリルは、海面から海水を汲み上げる内側のパイプ(ドリルパイプ)と、希土類泥や掘削土砂を押し上げる外側のパイプ(ライザーパイプ)の2層構造になっています。

「この海底システムは、『ちきゅう』から全長6,000mのパイプで吊り下げられます。『ちきゅう』との共振振動を避ける適切な重量範囲内で、かつ海底の環境条件に耐えられる安全性を確保する必要があります」と小松氏は語っています。

6. 環境配慮型の採掘実証に強い石油資源開発

石油資源開発株式会社のホームページより

JAPEX(石油資源開発株式会社)は、石油・天然ガスのE&P(探鉱・開発・生産)を担う会社として1955年に創業しました。公式ホームページには、先端技術として「三次元地震探査と震探地形学」「地質モデリング技術」「貯留層シミュレーション技術」などが掲載されています。また同社は、政府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)に係る調査研究業務を受託しています。このJAPEX社の流体制御技術を活用した採泥システムの開発が、注目されています。

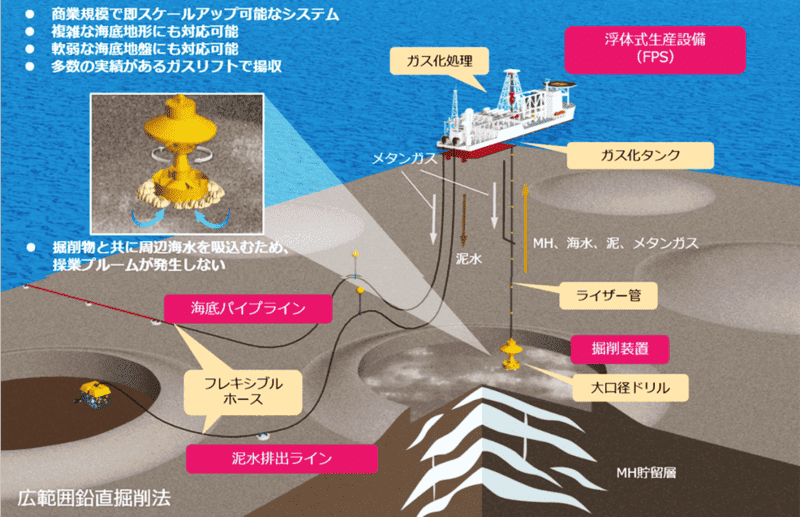

7. 三井海洋開発株式会社の広範囲鉛直採掘方式

日本の排他的経済水域の海底には、表層型メタンハイドレートや砂層型メタンハイドレート、海底熱水鉱床などが存在します。三井海洋開発株式会社は、過去の浮体式設備の実績を活かして、表層メタンハイドレート開発に応用するための研究・開発に取り組んでいます。

例えば西アフリカ沖には、水深最大200mの海底にダイヤモンド鉱床が存在します。ここでは25年以上に渡って、鉱石が採掘・揚鉱されています。三井海洋開発は、この採掘・揚収技術を応用した広範囲鉛直採掘方式で、表層型メタンハイドレートの資源開発を推進しています。

8. 海底資源開発に伴う環境評価

レアアースの採掘における課題は、環境汚染です。そもそも鉱物資源の採掘では、ある程度の環境破壊や環境汚染は避けることができません。特にレアアース鉱石は、ウランやトリウムといった放射性物質を含んでいます。そしてその採掘や精錬のプロセスで、放射性廃棄物が大量に発生するのです。

2021年海底資源開発での環境影響評価に関わる調査手法が、国際標準規格として発行されました。これにより、国際的に統一した手法で海洋環境影響評価が実施されることが期待されています。一般的に海底資源開発では、生態系への影響評価や濁りの拡散防止、騒音や振動の抑制、底生生物への影響軽減など、多岐にわたる環境配慮が求められます。

9. まとめ

レアアース資源の有効活用には、画期的な先進技術が必要不可欠です。また燃料費や人件費、メンテナンス費や資材費、環境対策費などのランニングコストも無視できない要素です。

例えば海底資源開発に伴う環境評価については、国際的な取り組みが進んでいます。2021年には、海底資源開発での環境影響評価に関わる調査手法が国際標準規格として発行されており、これにより国際的に統一した手法で海洋環境影響評価が実施されることが期待されています。

これらの課題をクリアできる運用方法の出現は、日本が海洋資源立国になれる一歩に直結しているといえます。

◆<コンテンツ作成代行の相談はお気軽に!>◆

「自社サイトの集客力を強化したい」「Googleで上位表示を実現したい」。そんなお問い合わせを頂いています。まずはGoogle Meetで軽く雑談でもしてみませんか。いろんなアイディアの交換から新しいビジネスの種が生まれるかも知れません。ご質問・ご相談はこちらから宜しく御願いします!

「自社サイトの集客力を強化したい」「Googleで上位表示を実現したい」。そんなお問い合わせを頂いています。まずはGoogle Meetで軽く雑談でもしてみませんか。いろんなアイディアの交換から新しいビジネスの種が生まれるかも知れません。ご質問・ご相談はこちらから宜しく御願いします!